Per noi il termine doge indica la suprema carica che era in vigore solo a Venezia, invece non si deve dimenticare che anche altre città-Stato, come Genova e Amalfi, avevano un loro doge a capo delle rispettive repubbliche marinare.

Come è facile intuire la parola deriva dal verbo latino ducere, condurre, guidare, da cui dux, duce e doge che significa appunto guida, capo. Da notare che con questo titolo erano in origine chiamati così i governatori delle province dell’impero romano d’Oriente, un po’ come la parola Caesar, Cesare, che ha dato poi origine al tedesco Kaiser e al russo Czar.

Quanto a “serenissimo” il titolo era dovuto, in primis, all’imperatore di Bisanzio e Venezia, che da Bisanzio formalmente dipese sino al 1453, anno della caduta in mano ai Turchi, usufruì bellamente della medesima onorificenza.

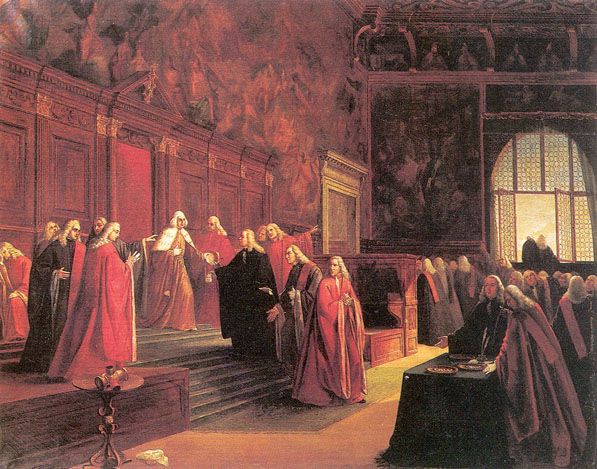

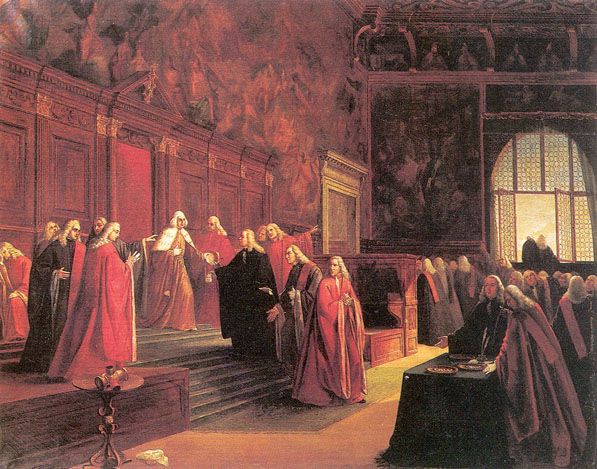

Secondo la tradizione il primo doge venne insediato nel 697 e tale carica dogale durò fino al 15 maggio del 1797, esattamente 1100 anni tondi, tondi, allorquando il 120° doge fu costretto ad abdicare, spazzato via dall’uragano napoleonico: si chiamava Lodovico Giovanni Manin ed è di lui che andremo a parlare.

L’anno della sua forzata elezione, auspicata anche per rimpinguare le esauste finanze dello Stato con le ricchezze di famiglia, avvenne in quel famoso 1789 che aveva dato inizio alla rivoluzione francese, con tutti gli sconvolgimenti che ne seguirono. Così, per circa otto anni, il povero Doge Manin cercò di far “galleggiare” Venezia in mezzo alle prorompenti correnti libertarie che avevano decapitato il re di Francia e che avevano preso a serpeggiare anche in Italia ed in Europa contro i governi assolutisti, facendo assumere alla Serenissima una posizione neutrale, e non armata per giunta. Con questa scelta, né carne né pesce, mal gliene colse: fu una specie di lento suicidio assistito a fronte delle imprese stupefacenti che il giovane generale Napoleone Bonaparte andava repentinamente compiendo nella sua famosa “Campagne d’Italie”, prima con l’invasione della Lombardia e poi dei Territori Veneti limitrofi, a cominciare da Bergamo e Brescia fino a Verona.

Così, quando ormai padrone di mezzo Veneto si affacciò alla città lagunare, la risposta fu assai debole e incerta, anche per la fronda interna che ammiccava alle idee della rivoluzione. Solo Verona reagì e scacciò temporaneamente i Francesi dalla città con un’insurrezione nota come le Pasque veronesi (17 aprile 1797) mentre Venezia, la sera del 20 aprile “osò” affondare una piccola nave francese a vela, la tartana ad un albero “Libérateur d’Italie”, uccidendone il comandante.

Furono gli unici colpi d’artiglieria sparati dal Forte di Sant’Andrea del Lido.

L’8 maggio del 1797 il Manin aveva pure tentato di dimettersi nella vana speranza che qualcun altro potesse far meglio di lui ma ancora una volta venne pregato di restare e due settimane dopo, nel bel mezzo di piazza San Marco, venne piantato l’albero spelacchiato della libertà, così come era stato fatto il mese precedente a Padova in Prato della Valle. Per l’occasione il popolo patavino, scuotendo la testa, aveva mormorato:”Bareta senza testa, albero senza vesta, libertà che no resta, quatro minchioni a far festa”. Nel frattempo, mentre la nobiltà poco a poco se la squagliava, il vecchio doge era perfino costretto ad ospitare, per ben due mesi, nella sua villa di Passariano l’impudente invasore, assieme alla moglie Giuseppina Beauharnais. Povero Ludovico! Un altro bel rospo da ingoiare, magari con l’intento di rendersi più benevolo il generale, ma invano.

Gli accordi segreti fra Napoleone e gli Austriaci del 18 aprile 1797 a Leoben, in Stiria, furono attuati ugualmente e sfociarono nell’infausto Trattato di Campoformido del 17 ottobre di quello stesso anno firmato proprio, ironia della sorte, in quella villa di Passariano che gli era stata messa a disposizione dal doge. Così, sulla base di quelli accordi e di quel trattato il Veneto veniva proditoriamente “venduto” all’Austria, compresa l’Istria e la Dalmazia, in cambio del Belgio e della Lombardia che sarebbero passati ai Francesi: un ignobile baratto, insomma, in piena regola alle spalle di una Repubblica che si era dichiarata neutrale.

Neutrale a tal punto che perfino gli Schiavoni Dalmati, di stanza appunto in riva degli Schiavoni, erano stati mandati a casa per non urtare la suscettibilità degli invasori e offrire loro pretesti di conflitto. Ah! Come avevano ragione i Romani quando, nella loro stringata saggezza linguistica dicevano:”Si vis pacem, para bellum”. Se vuoi la pace non farti mai trovare impreparato alla guerra! In poche parole era successo quello che si racconta anche ai bambini:”Chi pecora si fa lupo lo mangia”.

Per prima cosa i Francesi si impossessarono della Zecca, dove più del sessanta per cento dell’oro zecchino in deposito era, come si è detto, proprietà personale dei Manin, poi iniziarono le ruberie e i saccheggi veri e propri, a cominciare dalle opere d’arte, dai cavalli di S. Marco e dal Bucintoro, la splendida galeona dogale destinata al rogo per ricavarne l’oro delle decorazioni. E fu così che lo Stato più antico d’Europa si suicidò con le sue stesse mani. Che tristezza!

E il nostro Ludovico Manin? Ritiratosi a vita privata restò un personaggio di rilievo nella rinnovata società veneziana, anche sotto il successivo dominio austriaco. Morì cinque anni dopo, il 24 ottobre del 1802 all’età di 76 anni e fu sepolto nella chiesa di Santa Maria degli Scalzi, lasciando in eredità metà della sua grande fortuna (ben 100.000 ducati, più di dieci milioni di euro) per il mantenimento dei giovani veneziani bisognosi.